さかなさん

さかなさんさかなさんですどうもこんにちは!

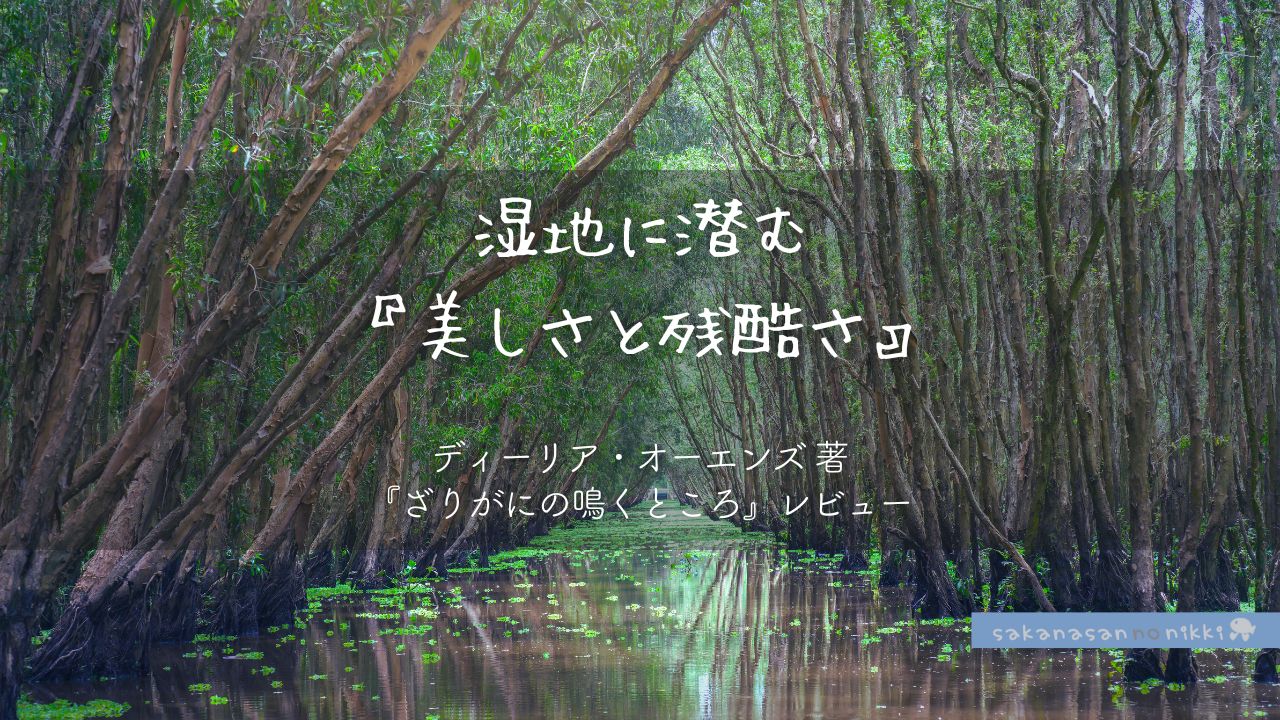

本日の記事は映画にもなった話題書、『ザリガニの鳴くところ』のレビューです。

一時期SNSの読書垢界隈で「ザリガニ読んでる」だけで通じるぐらい話題になってたね!

感想を一言で言うと

こんな形で自然の優しさと雄大さと残酷さを描き出す作品は初めて読んだ。

というぐらい、話題になるのも頷ける本でした。

読んだ直後の興奮冷めやらぬままにレビューしていきたいと思います!

このレビューでは物語の結末や、犯人に言及する箇所はワンクッション(タップすると読める)しています。

ですが、それ以外の箇所でも途中までの展開を簡単に説明したりしているのでまっさらな気持ちで読みたい方は書籍を読み終わってからこちらの記事をお読みください。

ディーリア・オーウェンズ著『ザリガニの鳴くところ』レビュー

ある日、ノースカロライナ州の湿地で一人の男の変死体が発見される。

容疑者は幼いころ家族に捨てられ、たった一人で湿地で生きてきた少女、カイア。

彼女と殺された男の間には一体何があったのか。

果たして彼女は犯人なのか…。

湿地の少女カイアの圧倒的孤独

この作品は少女(カイア)の人生を幼少期から時系列で辿っていくパートと、保安官により事件の捜査が進められるパートが交互に語られる構成になっています。

時間軸が交差する瞬間に近づくにつれ緊迫感が増し、それがサスペンス的な面白さを生み出してもいます。

前半は特にカイアの半生に重点が置かれているんですが、これがまぁ辛い。

カイアは両親と年長の兄姉たちと貧しいながらもそこそこ楽しいこともある暮らしをしていたんですが、ある日最愛の母親が父親の酒乱と暴力に耐えかねて家を出ていってしまいます。

その後兄、姉たちも次々と家を出ていき、カイアは6歳で酒乱の父親と家に2人とり残されます。

しばらくは湿地で父親と2人きりの生活を過ごすのですが、最終的には父親も失踪しカイアは幼くして天涯孤独の身の上となってしまいます。

何が辛いって、母親は確かにカイアのことを愛していて、カイアにもはっきりと愛されていた記憶があるんですよ。

最初から孤独だったわけじゃない。

愛されることを知っているが故の激しい孤独、愛する人に去られた絶望にカイアは苛まれることになります。

父親もまた、カイアと二人きりになった後、一時的にではありますがカイアと『まるで普通の親子のように』愛情を育みます。

カイアは父親との親子としてのつながりに深い喜びを得るのですが、結局は父親もカイアを捨てて出て行ってしまいます。

ネタバレになるのでここでは深く言及しませんが、この後カイアは異性としての愛情を育んだ相手もまたあっさりと、あまりにもあっけなく失ってしまいます。

愛した人に捨てられる苦しみをカイアは何度も何度も味わうことになるんです。

それがとにかくつらい。

愛を知ってしまっているからこそ、湿地で一人で生きていく術を身に付けても、心では愛すること、愛されることを強く求めてしまう。

そうやってもがく姿があまりにも痛々しく、苦しく、早く誰かこの孤独な少女を抱きしめてあげてくれ、と祈らずにはいられません。

ジャンル分けが難しい

『ザリガニの鳴くところ』はジャンル分けが非常に難しい小説です。

死体が発見されるところから始まるのでミステリなのかと思いきや、事件はあくまで作品の一要素でしかありません。

でもその犯人と顛末が作品の主題において非常に重要な意味を持ってもいます。

物語の中盤~終盤の裁判シーンは、クライムサスペンスのようなドキドキハラハラ感があります。

湿地の自然の美しさ、雄大さ、神秘性をじっくりと描くパートは自然小説を読んでいるようです。

トラッシュ(貧乏人)と呼ばれ、差別され、蔑まれる少女と町の人の対比からは社会派小説のにおいも感じます。

このように『ザリガニの鳴くところ』には様々な要素が盛り込まれていますが、そのどれもが読む者を楽しませ、考えさせ、物語世界に引き込んでいきます。

そして、そのたくさんの要素すべてがきっちりと主題につながっていることがこの作品の構成の美しさの一つになっています。

自然には善も悪もない

先にも書いたように、カイアの裁判シーンにはクライムサスペンスのようなハラハラ感があります。

カイアがやったという証拠も、やっていないという証拠も、どちらも確たるものは何一つ存在しない状態で裁判が進むからです。

果たしてカイアは犯人なのか。それは登場人物の誰にも、読者にも、分かりません。

カイアの明暗を分ける弁護士と検察のやり取りは非常にスリリングで、これまでのカイアを知っている読者は

「カイアが幸せにならない結末なんて許されるはずがない」

だからどうかお願いします、と祈りを捧げるような気持ちになります。

…からの、あの結末ですからねぇ。

ここからは思いっきり結末についての話をするのでワンクッションします。

ネタバレを避けたい方は要注意。

ネタバレ防止ワンクッション(タップで開きます)

ここからは皆さん最後まで読了済みという前提でお話ししますがそれにしてもあの結末ですよ皆さん。

私はあんな形で自然の雄大さと寛大さと残酷さを見せつけてくる作品を初めて読んだので愕然としてしまいました。

生きるために雄をだましておびき寄せ、食べてしまうホタル。

生きるために交尾を終えたら雄を食べてしまうカマキリ。

残酷なように見えるけど、そこには善も悪もないんですよね。ただ生命の輝きがあるだけ。

カイアもまた、自然そのものでした。

長年連れ添ってお互いのことを理解したつもりでいて、その実人間の力ではとても推し量れない存在だったカイア。

最後にテイトと読者がカイアに感じる『理解できないものへの恐怖』は、あまりにも壮大な自然を前にしたときに感じる畏怖と同種のもののように思います。

きっと、カイアに裏切られたと感じる読者もいるでしょう。

カイアを信じて、カイアの幸せをただ祈ったから。

でもその裏切られたという感覚こそが、「人間」の世界で、「人間」の理屈で生きている証拠という気がします。

自然界ではそんなものは通用しないから。関係ないから。

そこにはただ生命と、生きるための営みがあるだけです。

カイアはただ生きただけ。生きようとしただけ。

それを責めることは誰にもできないのだと思います。

社会派小説の視点から

ここからは社会派小説としての視点から結末についてもう少し考えてみたいと思います。

ネタバレ注意です。

ネタバレ防止ワンクッション(タップで開きます)

先の項では自然のルールで生きてきたカイアにとって、殺人もまた自分が生きるための行為でしかなかった、というような話をしました。

それでもやっぱり、カイアが正しく裁かれなかったことにモヤモヤする人はいると思うんですよね。

だって、信じてたから。応援してたから。

作中でもカイアを応援してくれた人は(思ったより沢山)いたし、最後には町の人ですらカイアに申し訳ないことをした、という空気になっていました。

それらの人たち全員を裏切ったわけですから、モヤモヤもするかも知れません。

でも

カイアは「裏切った」んでしょうか??本当に??一体何を??

考えてみれば「社会」や「法律」は、守られるべき幼い子どもであった時からずっと、カイアを守ってなんかくれなかったんですよね。

学校に連れ出そうと行政が働きかける描写もありますが、たった一日だけ行った学校でも差別され蔑まれ、結局カイアは排除されてしまいます。

先にカイアを見捨てたのは、明らかに「社会」の方なんですよ。

そんなカイアが、一度も「社会」に守ってもらえなかったカイアが、「社会」のルールで裁かれる理屈がないんですよね、そもそも。

きっとジャンピンなんかはカイアのしたことに気付いていたんじゃないかと思うんです。

それでもジャンピンが何も言わなかったのは、「社会」や「法律」が今までカイアに何もしてくれなかったことを知っているから。

そして黒人であるジャンピンもまた「社会」に守ってもらえない側の人間だから。

カイアは自然の中で、自然のルールで生きてきました。

幼いカイアを守ってくれたのは社会でも法律でもなく、湿地の自然でした。

だからカイアは、誰に裁かれることなく、湿地に還っていったのだと思います。

まとめ:あまりにも雄大で、寛容で、残酷な自然の姿

『ザリガニの鳴くところ』はジャンルを超えた様々な視点から、雄大で、寛容で、残酷な自然の姿を描き出す、美しく緻密な唯一無二の小説でした。

読んでいて胸が苦しくなるシーンもありましたが、きっと私はいずれまたこの湿地に帰ってきたくなる気がします。

その時にはきっと、自分もまた自然の一部になってカイアと一緒にボートで揺蕩うような経験ができるんじゃないか、とも。

ここまで読んで頂いてありがとうございました!

⇩ご意見等はコメント欄か管理人のTwitterまでどうぞ!

おしまい

コメント